Einzeltitel

Germanias Sagenborn

Bearbeitet und nacherzählt von

Emil Engelmann

Erster Band

440 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag

Mit 98 Abbildungen

Format: 13,5 x 21,5 cm

Euro 48,00 [D]

ISBN 978-3-96662-512-8

LIEFERBAR

Germanias Sagenborn

Bearbeitet und nacherzählt von

Emil Engelmann

Zweiter Band

416 Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag

Mit 122 Abbildungen

Format: 13,5 x 21,5 cm

Euro 44,00 [D]

ISBN 978-3-96662-513-5

LIEFERBAR

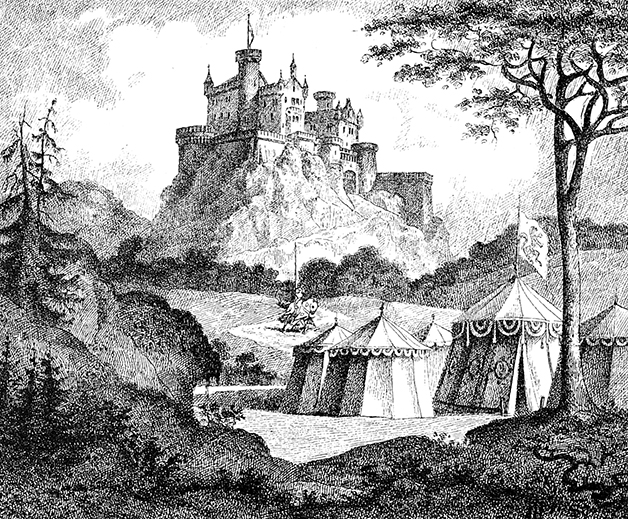

Die Sagenwelt der mittelalterlichen Frühzeit in einer opulent illustrierten Ausgabe, modern nacherzählt.

Zum Text

Das vorliegende Werk hat den Zweck, die alte germanischen Volksdichtung der Vorzeit in einem Gewand wiederzugeben, welches den Ansprüchen einer breiten Leserschaft am meisten entspricht. Erfreulicherweise sind in letzter Zeit nicht nur die gelehrten Forscher, sondern auch eine breite bürgerliche Öffentlichkeit der Vergangenheit näher getreten, so daß neben den Sagenkreisen der hellenischen Welt mehr und mehr auch die des germanischen Altertums größere Beachtung finden. Hervorzuheben sind in die Sagen von Sigurd (Siegfried) und Brünnhild und die damit verbundenen Sagenkreise der Nibelungen, durch welche wir ein deutliches Bild vom Leben und Treiben der alten germanischen Fürsten und Helden sowie ihrer Frauen und Jungfrauen erhalten.

Der Neusatz des Textes folgt den Ausgaben von 1889 und 1890, erschienen im Verlag Paul Neff, Stuttgart.

Der Neusatz des Textes folgt den Ausgaben von 1889 und 1890, erschienen im Verlag Paul Neff, Stuttgart.

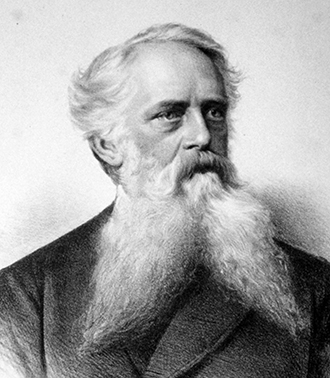

Der Autor der Nachdichtungen

Emil Engelmann (1837-1900) war ein deutscher Schriftsteller. Sein Interesse galt vor allem der germanischen, nordischen, mittelalterlichen und griechischen Sagenwelt. In seinen populären Nach- und Umdichtungen bearbeitete er vor allem Heldenlieder, Märchen und Sagen. Seine Bücher verdankten ihren Erfolg der leichtverständlichen Sprache und nicht zuletzt der reichen Illustration. Engelmann betätigte sich auch als Fest- und Gelegenheitsdichter. Bei der jährlich im Mai wiederkehrenden Schillerfeier des Stuttgarter Liederkranzes »trug er mehr als zwanzigmal zum Gelingen des Festes sein Scherflein durch begeisterte Verse bei«, die er vom Sockel des Schillerdenkmals zur versammelten Volksmenge sprach. Der Liederkranz ernannte ihn dafür zum Ehrenmitglied. Als Liedautor gab er 1881 eine Auswahl seiner von Ludwig Stark vertonten Dialektgedichte unter dem Titel »Aus dem Schwabenlande« heraus.

Inhalt

Erster Band

1. Die Walküre oder die Sage von Sigurd und Brünnhild

2. Walter und Hildegund

3. Der hörnene Siegfried

4. Kriemhild und Siegfried oder die Märe von den Nibelungen

5. Roland, der Paladin Kaiser Karls des Großen

6. Helias der Schwanenritter

7. Der Schlangenring

8. Kaiser Karls Heimkehr aus dem Ungarland

9. Eginhard und Emma

Zweiter Band

1. Ortnit und Alberich

2. Die Brautfahrt des Königs von Byzanz oder die Sage von Hugdietrich und Hildeburg

3. Wolfdietrich und die Söhne Berchtungs

4. König Rothari, der Harfner

5. König Samson

6. Dietrich von Bern und seine Genossen

Die Illustratoren

Albert Baur (1835-1906), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule. Nach dem Abruch eines Medizinstudiums 1854 ging Baur an die Kunstakademie Düsseldorf, wo er bei Wilhelm Sohn, später bei Joseph Kehren und von 1855 bis 1857 bei Christian Köhler und Heinrich Mücke studierte. 1860 wechselte er für zwei Jahre nach München als Schüler von Moritz von Schwind. Nach Studienreisen durch Europa kehrte Baur 1874 nach Düsseldorf zurück und entwickelte sich zu einem bekannten Historienmaler. 1872 ging er als Professor an die Kunstschule in Weimar, 1876 wiederum nach Düsseldorf, wo er bis zu seinem Tod blieb.

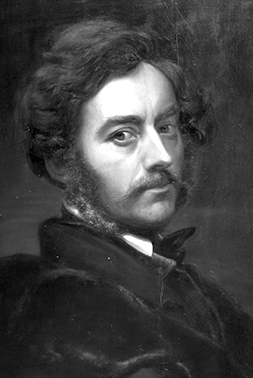

Eduard Bendemann (1811-1889), war ein bedeutender Porträt- und Historienmaler der Düsseldorfer Schule sowie Hochschullehrer an den Kunstakademien von Dresden und Düsseldorf. Er war unter anderem Mitglied der Kunsthochschule Berlin, der Kunstakademie Düsseldorf, der Kunsthochschule Kassel sowie der Akademie der Bildenden Künste München. 1867 erhielt er den Pour le Mérite für Kunst und Wissenschaft.

Wilhelm Camphausen (1818-1885) absolvierte eine Zeichenausbildung bei Alfred Rethel und trat im Jahr 1834 in die Düsseldorfer Akademie ein. Nachdem er 1850 die Düsseldorfer Meisterklasse von Friedrich Wilhelm von Schadow absolviert hatte, malte er zunächst historische Schlachtenszenen, die durch ihre realistische Detailausgestaltung auffielen. 1859 wurde Camphausen zum Professor an der Kunstakademie ernannt. Im Jahre 1896 vollendete Camphausen unter anderen die Ausmalung in der Ruhmeshalle des Berliner Zeughauses als Nationaldenkmal im Auftrag der Preußischen Regierung.

Wilhelm Camphausen (1818-1885) absolvierte eine Zeichenausbildung bei Alfred Rethel und trat im Jahr 1834 in die Düsseldorfer Akademie ein. Nachdem er 1850 die Düsseldorfer Meisterklasse von Friedrich Wilhelm von Schadow absolviert hatte, malte er zunächst historische Schlachtenszenen, die durch ihre realistische Detailausgestaltung auffielen. 1859 wurde Camphausen zum Professor an der Kunstakademie ernannt. Im Jahre 1896 vollendete Camphausen unter anderen die Ausmalung in der Ruhmeshalle des Berliner Zeughauses als Nationaldenkmal im Auftrag der Preußischen Regierung.

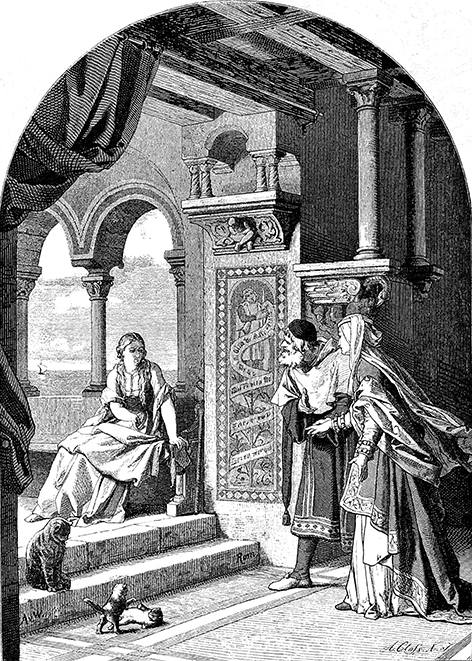

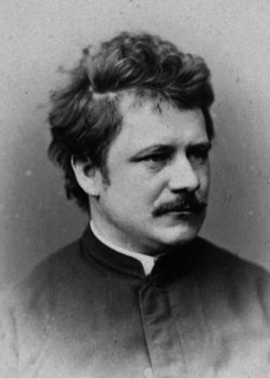

Gustav Adolf Closs (1864-1938) immatrikulierte sich 1882 an der Universität Tübingen für Staats- und Politikwissenschaften. Unmittelbar nach seiner Studienzeit wurde Closs an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe aufgenommen. Obwohl sich schon hier sein Talent für die Landschaftsmalerei zeigte, wurde er Schüler von Ernst Schurth, der sich mehr der Figurenmalerei und Historiendarstellungen widmete. Dort verblieb Closs jedoch lediglich ein Jahr, da er ab dem 17. Oktober 1887 an der Akademie der Bildenden Künste in München weiterstudierte.

Carl Häberlin (1832-1911), Maler und Illustrator. Häberlin erhielt seine erste Ausbildung in Stuttgart an der Königlichen Kunstschule und studierte von 1852 bis 1856 auf der Kunstakademie Düsseldorf unter Theodor Hildebrandt und Wilhelm von Schadow. 1860 studierte er an Akademie der bildenden Künste München. Nachdem er 1864 Italien besucht hatte, ließ er sich 1866 in Stuttgart nieder. Von 1868 bis 1885 war er Professor der Genremalerei an der Königlichen Kunstschule in Stuttgart. Von 1878 bis 1894 arbeitete Carl von Häberlin in Konstanz an insgesamt 26 großformatigen Wandbildern im früheren Kloster auf der Dominikanerinsel. 1901 erhielt er das Ehrenkreuz des Ordens der Württembergischen Krone.

Anton Hoffmann (1863-1938) ging 1889 an die Kunstakademie München und wurde dort Schüler von Gabriel von Hackl und Wilhelm von Diez. Das Studium dort schloß er 1895 ab. Seit 1896 stellte er regelmäßig im Glaspalast aus. Als Maler legte er seinen Schwerpunkt auf die Historien- und Militärmalerei.

Julius Hübner (1806-1882) erhielt zunächst Zeichenunterricht bei Augustin Siegert in Breslau. Zur weiteren künstlerischen Ausbildung ging er nach Berlin und besuchte seit 1821 die Königlich Preußische Akademieder Künste. Er wurde 1823 Schüler von Wilhelm Schadow. 1826 folgte er seinem Lehrer Schadow nach Düsseldorf. Von 1829 bis 1831 hielt er sich mit Freunden in Rom auf, 1831 bis 1833 wieder in Berlin. Von 1833 bis 1837/1838 gehörte er an der Kunstakademie Düsseldorf zur Meisterklasse Schadows. 1839 berief man Julius Hübner an die Kunstakademie nach Dresden. Seit 1841 war er dort Professor und entfaltete eine umfangreiche Lehrtätigkeit. 1845 wurden ihm die Ehrenbürgerrechte der Stadt Meißen verliehen. 1871 wurde Hübner Direktor der Dresdner Königlichen Gemäldegalerie.

Julius Hübner (1806-1882) erhielt zunächst Zeichenunterricht bei Augustin Siegert in Breslau. Zur weiteren künstlerischen Ausbildung ging er nach Berlin und besuchte seit 1821 die Königlich Preußische Akademieder Künste. Er wurde 1823 Schüler von Wilhelm Schadow. 1826 folgte er seinem Lehrer Schadow nach Düsseldorf. Von 1829 bis 1831 hielt er sich mit Freunden in Rom auf, 1831 bis 1833 wieder in Berlin. Von 1833 bis 1837/1838 gehörte er an der Kunstakademie Düsseldorf zur Meisterklasse Schadows. 1839 berief man Julius Hübner an die Kunstakademie nach Dresden. Seit 1841 war er dort Professor und entfaltete eine umfangreiche Lehrtätigkeit. 1845 wurden ihm die Ehrenbürgerrechte der Stadt Meißen verliehen. 1871 wurde Hübner Direktor der Dresdner Königlichen Gemäldegalerie.

Emil Lauffer (1837-1909) studierte an der Wiener Kunstakademie bei Christian Ruben und siedelte 1865 nach Prag um. Er war an der malerischen Ausgestaltung des Lustschlosses Belvedere auf der Prager Burg beteiligt, die er nach Entwürfen seines Wiener Professors umsetzte.

Hans Makart (1840-1884), österreichischer Maler und Dekorationskünstler. Er gilt als der repräsentative Maler der Ringstraßenepoche. Er wurde auf Geheiß von Kaiser Franz Joseph I. nach Wien berufen, wo ihm ein eigenes Atelier zur Verfügung gestellt wurde, und galt als Superstar der damaligen Zeit, die nach ihm die Makart-Zeit (1870er Jahre) genannt wurde.

Gabriel von Max (1840-1915) erhielt seine erste künstlerische Ausbildung durch seinen Vater. Mit 15 Jahren besuchte er für drei Jahre die Kunstakademie Prag. 1858 ging er an die Wiener Akademie. 1863 wechselte er an die Münchner Kunstakademie zu Karl von Piloty und blieb bis 1867. Dort lernte er Hans Makart, Franz von Defregger und Franz von Lenbach kennen. Bereits früh erregte Max durch seine im Widerstreit mit der akademischen Tradition entstandenen »Phantasiebilder aus Tonstücken« (1863) Aufsehen. Im Anschluß an seine Münchner Akademiezeit entstanden Illustrationen zu Goethes »Faust«, zu Wielands »Oberon« und zu Märchen und Volksliedern, die heute zu den bedeutendsten Illustrationen der Spätromantik zählen.

Gabriel von Max (1840-1915) erhielt seine erste künstlerische Ausbildung durch seinen Vater. Mit 15 Jahren besuchte er für drei Jahre die Kunstakademie Prag. 1858 ging er an die Wiener Akademie. 1863 wechselte er an die Münchner Kunstakademie zu Karl von Piloty und blieb bis 1867. Dort lernte er Hans Makart, Franz von Defregger und Franz von Lenbach kennen. Bereits früh erregte Max durch seine im Widerstreit mit der akademischen Tradition entstandenen »Phantasiebilder aus Tonstücken« (1863) Aufsehen. Im Anschluß an seine Münchner Akademiezeit entstanden Illustrationen zu Goethes »Faust«, zu Wielands »Oberon« und zu Märchen und Volksliedern, die heute zu den bedeutendsten Illustrationen der Spätromantik zählen.

Ludwig Richter (1803-1884) studierte an der Kunstakademie in Dresden. Von 1821 bis 1823 hielt sich Richter in Dresden auf und ging anschließend, durch den Verleger Johann Christoph Arnold ermöglicht, von 1823 bis 1826 nach Rom. In die Zeit in Rom fällt auch ihn prägende Erlebnis seiner Hinwendung zum christlichen Glauben. Von 1828 bis 1835 lehrte er an der Staatlichen Zeichenschule in Meißen. 1836 wurde er als Nachfolger seines Vaters als Lehrkraft an die Dresdner Kunstakademie berufen und später zum Professor für Landschaftsmalerei ernannt. Insgesamt illustrierte er über 150 Bücher. 1859 erhielt er von der Universität Leipzig den Ehrendoktortitel.

Hans Schmidt (1859-1950), Maler, Illustrator und Radierer, schuf hauptsächlich Historienbilder vergangener undzeitgenössischer Ereignisse. Schmidt wuchs als Sohn einer Handwerkerfamilie in Hamburg auf und begann im Jahr 1879 an der Kunstschule Weimar zu studieren. Als Schüler der Maler Albert Brendel und Theodor Hagen wurde er 1885 zum Meisterschüler und 1903 zum Professor ernannt.

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) besuchte die Thomasschule zu Leipzig und begann 1811 ein Studium an der Wiener Kunstakademie. 1817 unternahm er eine Reise ins Salzburger Land, die bestimmend für seine weitere künstlerische Entwicklung als Landschaftsmaler werden sollte. Im Oktober reiste er mit dem Dichter Wilhelm Müller nach Italien. 1818 schloß er sich in Rom den dort lebenden Nazarenern an. 1827 wurde er von König Ludwig I. als Professor an die Münchner Kunstakademie berufen. 1842 wurde er mit dem Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste ausgezeichnet. 1846 trat er eine Professur an der Kunstakademie Dresden an und wurde Leiter der Dresdner Gemäldegalerie. Im selben Jahr wurde er Ehrendoktor der Universität Leipzig. 1867 wurde er als auswärtiges Mitglied in die Académie des Beaux-Arts aufgenommen. Von 1851 bis 1860 schuf er in einer Reihe von 240 Holzstichen eine umfangreiche Bibelillustration. Diese Bilder zur Bibel entwickelten eine erstaunliche Wirkung, die weit über nationale und Konfessionsgrenzen hinausreichte und in Deutschland die Bibelfrömmigkeit von Generationen prägte. Neben Gustave Doré gilt Schnorr als der wichtigste Bibelillustrator des 19. Jahrhunderts.

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794-1872) besuchte die Thomasschule zu Leipzig und begann 1811 ein Studium an der Wiener Kunstakademie. 1817 unternahm er eine Reise ins Salzburger Land, die bestimmend für seine weitere künstlerische Entwicklung als Landschaftsmaler werden sollte. Im Oktober reiste er mit dem Dichter Wilhelm Müller nach Italien. 1818 schloß er sich in Rom den dort lebenden Nazarenern an. 1827 wurde er von König Ludwig I. als Professor an die Münchner Kunstakademie berufen. 1842 wurde er mit dem Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste ausgezeichnet. 1846 trat er eine Professur an der Kunstakademie Dresden an und wurde Leiter der Dresdner Gemäldegalerie. Im selben Jahr wurde er Ehrendoktor der Universität Leipzig. 1867 wurde er als auswärtiges Mitglied in die Académie des Beaux-Arts aufgenommen. Von 1851 bis 1860 schuf er in einer Reihe von 240 Holzstichen eine umfangreiche Bibelillustration. Diese Bilder zur Bibel entwickelten eine erstaunliche Wirkung, die weit über nationale und Konfessionsgrenzen hinausreichte und in Deutschland die Bibelfrömmigkeit von Generationen prägte. Neben Gustave Doré gilt Schnorr als der wichtigste Bibelillustrator des 19. Jahrhunderts.

Als PDF downloaden:

Gesamtverzeichnis

Neuerscheinungen 2026

Freunde von guten Büchern finden uns auch auf Facebook:

Sie suchen ein bestimmtes Buch?

Alle Autoren, auch solche in Sammelbänden, sowie Herausgeber, Übersetzer und Illustratoren sind hier oder unter dem Menu Autoren mit den dazugehörigen Titeln gelistet.

Lieferstatus

- Der nebenstehende Titel ist als Book On Demand (BoD) - Buchdruck auf Anforderung - über jede Buchhandlung und jeden Internetbuchhändler lieferbar.

- Natürlich können Sie das Buch auch direkt beim Verlag bestellen.

- Am einfachsten: Sie clicken auf den KAUFEN-Button und werden direkt zum BoD-Buchshop mit dem gewählten Titel geleitet.

Mythen und Sagen

- Gustav Schwab, Sagen des klassischen Altertums

- Gustav Schwab, Die Deutschen Volksbücher

- Das Nibelungenlied

- Felix Dahn, Walhall - Germanische Götter- und Heldensagen

- Felix Dahn, Kaiser Karl und seine Paladine

- Apollonios, Die Argonauten

- Apuleius, Amor und Psyche

- Apuleius, Der goldene Esel

- Washington Irving, Rip van Winkle

- Thomas Malory, König Arthus

- Alfred Tennyson, Königsidyllen